六本木アートカレッジ スペシャル1Day 2021

セミナーレポート

幸せのためのデザインを考える

「人」をみつめ、「個」を活かす

Overview

「六本木アートカレッジ2021」の4時間目は、オートクチュールとテクノロジーの可能性を探求し、世界的な評価を受けるファッションデザイナー中里唯馬氏とデータサイエンスを通してより良い社会デザインを研究する慶應義塾大学医学部教授の宮田裕章氏をお招きし、「幸せのデザイン」についてお話しいただきました。「ファッション」と「医療」という一見異なる領域で活躍するお二人ですが、「個」の幸せをいかに考えるかという共通点から、未来の多様なビジョンに至るまで、「デザイン」の可能性について豊かな議論が繰り広げられました。

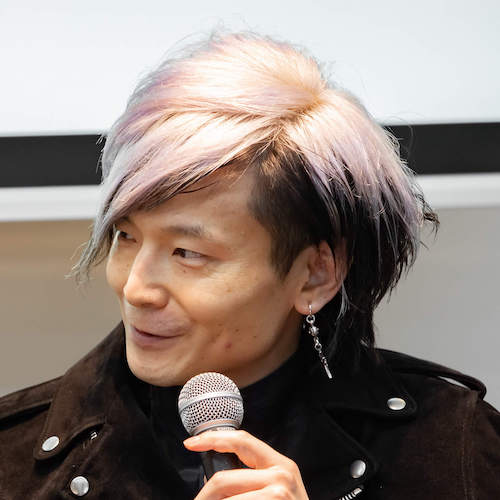

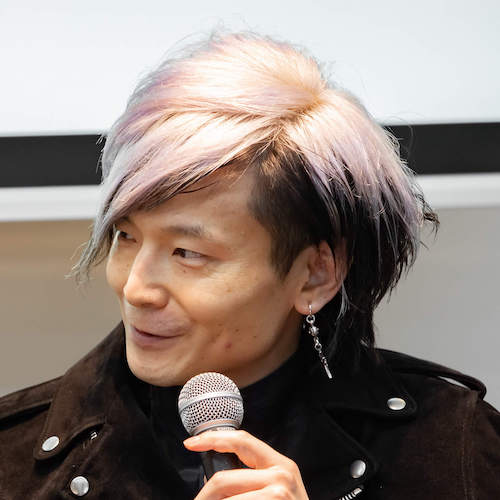

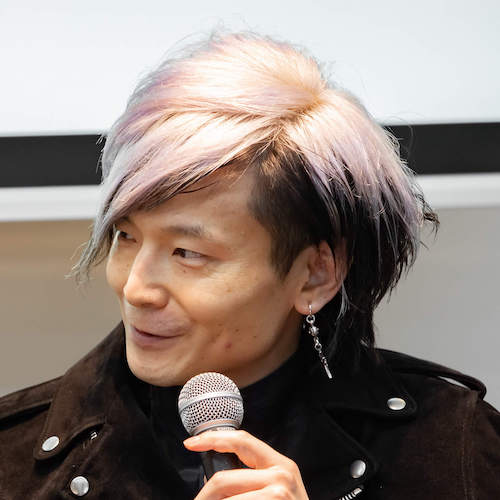

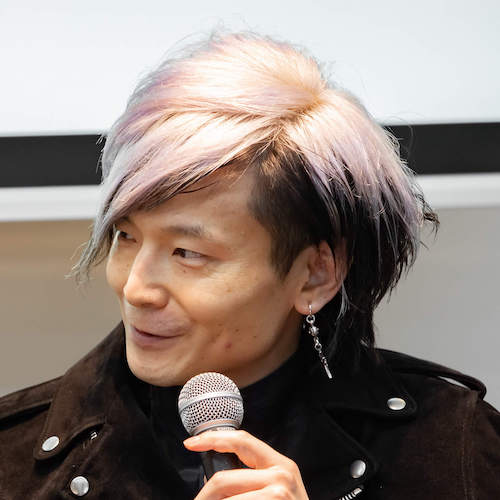

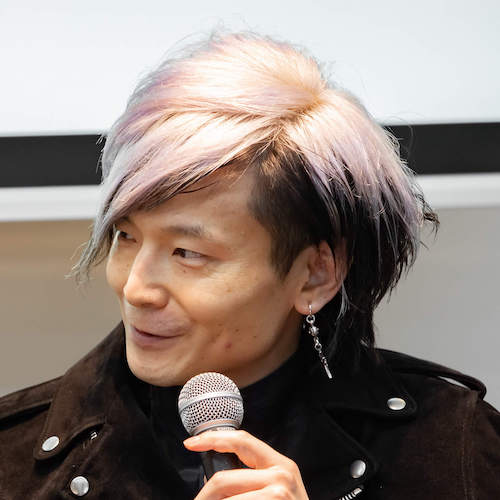

- 中里唯馬

- デザイナー / クリエイティブ・ディレクター

+ Profile

<経歴>

1985年生まれ。2008年、ベルギー・アントワープ王立芸術アカデミーを日本人最年少で卒業。2015年に「株式会社 YUIMA NAKAZATO」を設立。2016年7月には日本人として史上2人目、森英恵氏以来となるパリ・オートクチュール・ファッションウィーク公式ゲストデザイナーの1人に選ばれ、コレクションを発表。その後も継続的にパリでコレクションを発表し、テクノロジーとクラフトマンシップを融合させたものづくりを提案している。

- 宮田裕章

- 慶應義塾大学 医学部教授

+ Profile

1978年生まれ 慶應義塾大学 医学部教授

2003年東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻修士課程修了。同分野保健学博士(論文)

早稲田大学人間科学学術院助手、東京大学大学院医学系研究科 医療品質評価学講座助教を経て、2009年4月東京大学大学院医学系研究科医療品質評価学講座 准教授、2014年4月同教授(2015 年 5 月より非常勤) 、2015年5月より慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室 教授

【社会的活動】

2025日本万国博覧会テーマ事業プロデューサー

うめきた2期アドバイザー

厚生労働省 保健医療2035策定懇談会構成員、厚生労働省 データヘルス改革推進本部アドバイザリーボードメンバー

新潟県 健康情報管理監

神奈川県 Value Co-Creation Officer

国際文化会館 理事

The Commons Project 評議員、日本代表

専門はデータサイエンス、科学方法論、Value Co-Creation

データサイエンスなどの科学を駆使して社会変革に挑戦し、現実をより良くするための貢献を軸に研究活動を行う。専門医制度と連携し5000病院が参加するNational Clinical Database、LINEと厚労省の新型コロナ全国調査など、医学領域以外も含む様々な実践に取り組むと同時に、経団連や世界経済フォーラムと連携して新しい社会ビジョンを描く。宮田が共創する社会ビジョンの1つは、いのちを響き合わせて多様な社会を創り、その世界を共に体験する中で一人ひとりが輝くという“共鳴する社会”である。

『ATLAS(記憶の地図)』

“対話から、人の個性の奥深さに向き合う。目に見えないアイデンティティをも可視化し、記していく。それは、個を尊重するというクチュールの真髄であり、ファッションの未来に必要な精神の1つである。”

パリ・オートクチュール・ファッション・ウィークにて2021春夏クチュールコレクション“ATLAS(記憶の地図)”を映像作品によって発表した中里氏。

https://www.yuimanakazato.com/collection/couture_ss2021.html

宮田氏との事前インタビューでは、表層的な体型や個性だけでなく、そこに宿るアイデンティティ、記憶までをデザインとして呼び起こし、私をより深く表現し、私を私たらしめる衣服という可能性へと話は発展する。衣装が着る人だけではなく、その空間、関係性にまで広がると認識することで、衣装による多様性と、それによる個の尊重、他者への理解、寛容、そしてより繋がりをもった共存が自然に実現できるのではないか。

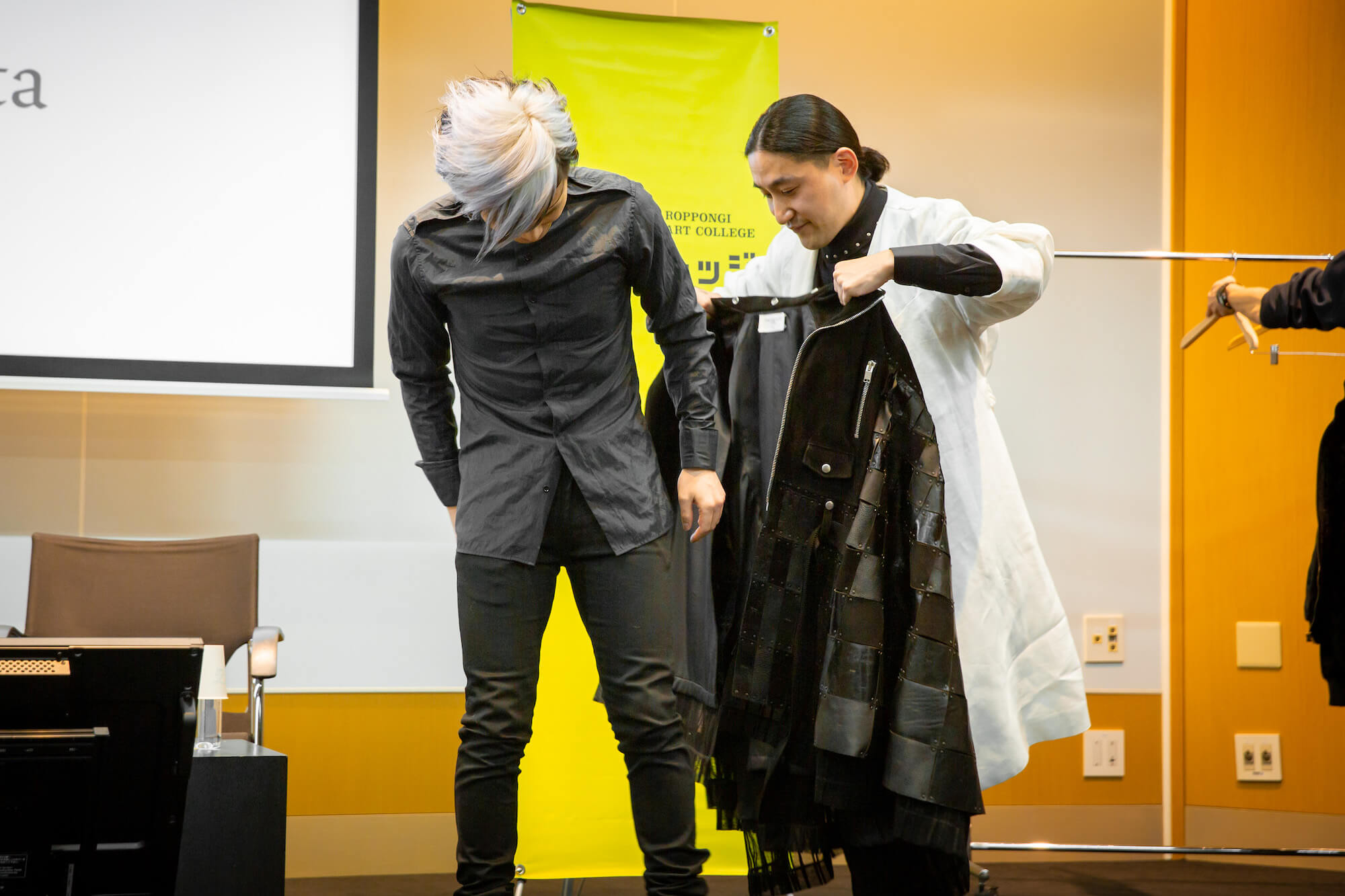

オンラインで交わされた会話を元に、作成された宮田氏の衣装が、対談当日に披露される場面から会話はスタートする。

社会との接点としてデザインされる服

~宮田氏、服を着る~

中里

まずはこのデザインが出来上がるプロセスを解説させていただきたいのですが、宮田先生との対話の中で、データサイエンスを駆使して未来を作られているという所、その先に多様性がキーワードとして出て来ました。そこで、今回様々な種類のレザーをパッチワークのように組み合わせております。もともと着物のボロはパッチワーク状に繋ぎ合わされるものですが、実は宇宙船の外装もパッチワーク式で作られています。やはり、ものを長く使いたいと思うと、行きつく所は同じなのだと思います。レザーのパッチワークは精度高く作らなくてはいけないことに加え、1つ1つ全て違う形をしていますので、それぞれ制作上番号が振ってありまして、デザインとしても多様性とデータが密接に関わって来るのではないかなということで、残してあります。組み立てに際しては手作業で、針と糸を使いません。YUIMA NAKAZATOでは数万年続く針と糸の歴史をアップデートしようと考えておりまして、環境や製造プロセスの課題が針と糸を使わないことで解決できるのではないかと研究を重ねています。そして出来上がったのがこの服なのですが、ご実家が着物を作られていたことや、ジェンダーの無い服装もしてみたいというご要望もありましたので、少しドレスのような丈感や、着物のようなシェイプにしております。まず、率直なご感想などいただけますと幸いです。

宮田

これは間違いなく、私自身の生涯の中で最高の服だと断言できます。事前のディスカッションでは私自身の話だけでなく社会のことも話しているのですが、それは服が世界との接点であり繋がりのデザインだと思うからです。私のそういったこだわりを全て受け止めて下さって、且つ本当に素晴らしい形にして下さったことに、まず心から感動と感謝を伝えたいと思っております。この服の素晴らしいところは、この先自分がどう生きれば良いのかという道を照らしてくれるということです。それは例えば、ダイバーシティであったり、自分のアイデンティティであったり。対話から自分だけではない新しい流れ、力を取り込んで、一緒に作るというこの感動が、やはりオートクチュールにしかないものだと思います。

中里唯馬さんデザインのクチュールジャケットが、宮田裕章さんへ届く瞬間

テクノロジーが進むからこそ対話の価値が高まる

中里

対話によって生まれてくるエネルギー、これはオートクチュールの神髄ですね。仕事の豪華さではなく、こういった目に見えない所で、デザイナーと顧客の対話によって生まれる物があります。中々自動化し難い、オートメーション化し難いエリアですね。コ・クリエーションと言いますか、共に作り上げていくというところです。これは、いろんなことが合理化されていったとしても、残っていくべきものなのではないかと思っています。

宮田

正に今、大量生産、大量消費社会の終わりを世界全体が迎えているわけですよね。そこに人を歯車のように充てていくのではなくて、むしろ多様な個性が響きあいながら社会を作っていく。その新しい社会の1歩を始めようということだと思います。

中里

一点物の服を、着る人の為だけに作る。その感動が、作り手側にも伝わり、次への活力へつながっていくという、非常に良い相乗効果があります。とはいえ、デザイナーの数が限られている中で、作れる服の数には物理的に限界がある。ここをどのように突破して多くの人に届けていける世の中、社会を作れるかというところが大きなテーマかなと思っているのですが、宮田先生の本を読ませていただいた時に、データサイエンスを医療に活かし、それが多くの人に豊かな物として届けられていくというお話がありました。私は、これはファッションにおいても応用出来ることが沢山あるのではないかなと思いました。宮田先生はどのようにお考えでしょうか?

宮田

コンテンツを個別化するコストは、データとAIを組み合わせて使うことによって減らすことができますね。間違いなくファッション業界にもその変化がやって来ると思います。今までの工程をテクノロジーによってスリム化するだけではなく、1人1人にとって一体どういう装いが、その人を幸せにし、人生を照らすのかを考える。そういった形でファッションという物が、新しい意味を持っていくだろうということを、今日この服を纏って確信しました。デザイナーの方々が、工程が自動化されたからといってやることがなくなるわけではなく、むしろ対話が求められる。中里さんが今回された仕事というのが、1つ新しいクリエイターの在り方、未来の姿なのかと感じました。

コストを下げるのではなく、コストの概念を変える

中里

エモーショナルな部分を対話によって生み出していくという作業は、たとえば美容室がすでに行っているものです。美容師さんとお客様がその場で対話をしながら「どんな髪型にしますか?」と伺って、髪質も頭の形も皆多様な中で、瞬時にそれを察知してカットしていく。同じように衣服も作ることが出来れば、もしかしたら衣服も色んな人に多様なデザインを届けられるようになるのではないかと。しかし、ここでネックになるのは、髪を切る程簡単に服は作れないということです。服を生成する、根本的な所をひっくり返す生み出し方が必要になってくる。私にとってその1つが、針と糸を使わない、というものですね。針と糸を使うとなると特別なスキルが求められたり、精度にばらつきが出たり、後は単純にエネルギーやコストが掛かるという課題がある中で、瞬時に服を成型する魔法のような技術が生み出されれば、髪を切るように短い時間の中でその人の個性や体型、思いに沿った服を作っていくことができるのではないかと。

宮田

確かに今までオートクチュールがパリに集中していたのは、御針子さん文化があって、そういう人達を抱え込んでいたからで、同じことを海外のデザイナーがやろうとしても難しいですね。「オートクチュールデザイナーの最初の仕事はお針子さん達に気に入られることだ」というぐらい、全体的な文化になっている。むしろサスティナビリティやスピードという観点から、中里さんが提案されているやり方の方が理にかなっていますよね。

中里

コストを下げようとすると、特別な技術をどうしたら安くできるかという発想に行きがちなのですが、テクノロジーによって誰もが作れるようになって、ある種誰もが生産者になり得る可能性が出てくると、コストの概念、考え方自体も大きく変えていけるのではないかと思っています。

宮田

その1つの方向性としてはシェアですよね。私自身も服が好きでコートだけで80着以上持っているのですが、せいぜい着るのは1日1着。ほとんど使われていません。これを共有するだけでも全然違ってくるだろうと思います。そこにあらゆる人達がデザイナーとなりながら、コ・クリエーションをして、自分で表現する。あるいは他者と一緒に作っていく。いわば、クリエーションが民主化されていくことによって、新しい文化が生まれると素敵だと思います。

情緒を可視化するデータ社会へ

中里

宮田先生の本を読んでいて、もう1つ気になったのは、今まで可視化されていなかった価値が見える、というお話です。例えば対話をして、デザインを想像している時間というものは割と可視化されにくい。評価を受ける際も「何かエネルギーが宿っているね」とか「力強いね」とか、言葉で評価されることはあっても、具体的に数値化されません。もしここがもう少し可視化されていくと、物の価値とか、豊かさの感覚が変わっていくと思うのですが、宮田先生はブレイクスルーしていく可能性など見えていらっしゃいますか?

宮田

今はデータ駆動型社会と呼ばれていて、テックジャイアント達がまず合理主義だけで多くの物を置き換えてきたのですが、ファッションと食という世界はそれが中々成功していません。これは世界が合理性以外の、お金以外の部分の評価を中々出来ていなかったからです。例えば食べること1つ取っても、美味しいだけではなく、コミュニケーションを含めた食の豊かさもあれば、フードロスを出さないという環境への影響もある。様々な側面が食べるという行為に含まれていて、服を纏うという行為にも、同じように色々な側面、価値があり、さらにデザイナーが持っている多様なインスピレーションが宿っています。こういった物を共有する手段がデータではないでしょうか。私は今、サスティナビリティの観点から未来に貢献するタグを作ろうとしておりまして、「どんな未来に貢献するか?」ということが可視化できるようになってくると、食やファッションに対するインスピレーションも変わってくるのではないか、と考えています。つまり、これを着たことによって、あなたの未来はどういう風に変わっていくのか、皆の未来とどう響きあうのか、ということが見えてくるのではないかと。

中里

なるほど、その情緒的な部分は生きていく上で無くてはならない部分ですよね。衣服でいうと、機能性は割と数値化しやすくて、暖かさや吸水性を服によって補っていくようなあり方自体は理解しやすいのですが、情緒的な部分はそれが良いのか悪いのか、色んな基準が複雑で曖昧です。これがもう少し分かりやすくなっていくと、ファッション自体が民主化していけるのではないかと思います。

宮田

それこそ人生の各場面でドレスコードがあるのもそういうことですよね。たとえば人を弔う気持ちとか、晴れがましい気持ちをどう表現するかというのは、それが皆上手く出来ないために、取り敢えず型にはめている。しかし、かつて和歌を詠んでいたように、場所や自分の気持ちもそこに充てて、その人の表現としてファッションを選ぶというあり方も、可能性としてはありえます。これをもちろん意識的に選ぶという人もいれば、AI、データがサポートしながら、その場所とかシチュエーション毎に、その人らしさと場の雰囲気を調和させるような形で選ぶ、ということもできるのではないかと思います。

コミュニケーションとしてのデザインの可能性

中里

服というのは自分の為に着る一方で、他者から見てどう映っているかという側面もあり、人と人の間に存在しているものです。そういった認識の精度が上がっていくと、連鎖的に社会が良くなっていくのではないかと思っていて、そこに服の新しい役割があるのではないかと思っているのですが、宮田先生はどのようにお考えですか?

宮田

「繋がりのデザイン」というのは、建築で正に起こり始めています。建築もかつては「自然から身を守る」とか「プライベートとパブリックを分ける」と、隔てる壁のような役割を負ってきたのですが、最近では自然をコントロール出来ない物として排除するのではなく、不確実な要因として許容しながらいかに繋がりを作るか、つまり人と世界との間の繋がりをデザインする役割だと言われるようになってきた。これは中里さんが仰っていた「服の新しい役割」にとても近いですよね。「どのようにして、しなやかに繋がっていけるか」という問題は、服を着ている以上あらゆる人達が巻き込まれていることでもあります。もうすでに始まっていると言ってもいい。少なくとも、私は今日中里さんに服を作っていただいて、人生が変わりました。ファッション観を変えられて、素晴らしい流れを皆で作っていきたいと思った。服はそういうコミュニケーションでもあるわけですよね。

中里

そうですね、服を届けられる数が限られていても、それを目にする人の数は制限がない。そういう意味ではインスピレーションを届けるという点には際限がないのかなと思います。1着の持つエネルギーを最大化していく。それが、デザイナーズブランドやオートクチュールで活躍していくブランドとしての1つの在り方なのかなと。ファッションショーで服を発表するとなると、ショーの長さをある程度稼ぐ必要があり、そうすると複数のデザインを見せなければ場が持たなかったりするのですが、今多くのファッションショーがオンラインに切り替わった中で、本当にたくさんの服が必要なのかという思いもあります。むしろその複数作るエネルギーを1つに集約していく。この時代ならではのやり方があるのではないかと思います。さらに、それが生み出されていく過程を映像の中で見せていくことで、舞台裏の世界を多くの人に届けるチャンスにもなる。これまで限られていた人のために開かれていたファッションショーが、今はオンラインになって、どこでも誰でも見られる状況になったことで、新しいフェーズに入っているような感じがしています。そこからも、何かコミュニケーションの在り方というのが変わっていくのではないでしょうか。

社会が共有し、繋がるための「デザイン」

中里

本を拝読すると、例えばデータがクラウド上に集積されていくと、よりデータの価値が高まるけれど、一方でそれはセキュリティとセットになっているというような話がありました。オートクチュールも身体データという結構センシティブな情報を管理していく必要がありまして、これが共有されていくと、もしかしたら最適なパターンやデザインもアルゴリズムでより精度高く数値化されるようになる一方で、安全性をどう担保するのかという問題が生まれます。この辺り、宮田先生はどのようにお考えですか?

宮田

共有の成功例としては、直近ではワクチンの開発ですね。分散して世界中が対立して競争していたら、まだ3~4年は少なくとも掛かったのが、9ヶ月で出来たというのは、本当に共有の力なのだと思います。ただ全部共有しなければいけないかというと、そうでもなくて、我々がやっている医療情報だと、5%~10%で充分です。ファッションにおいても、個々人の細かい嗜好や身体情報だけではなくて、いわゆる共有出来る部分、ごく一部を渡すだけでも価値は高まるのではないでしょうか。また、共有の価値を実感することによってモチベーションを上げるというのがもう1つ、それから3つめは「分散管理で良い」ということですね。誰か1人とか国が全部持つ時代ではなくて、適宜繋げることが出来れば良いので、基本は分散して持ちながら必要な時に繋げる。今後はそういう形で十分なのではないかと思います。思考が全く同じ人はいなくても、何%か、何割かは重なる人がいるわけで、これが繋がっていくことによって、また世界が変わっていくのではないかな、という気がします。

中里

素晴らしいですね。最後に一言、今回のアートカレッジの共通テーマでお言葉を頂けたらと思うのですが、「変わらなくてよいもの、そして変わるべきもの」という所で、宮田さんはいかがでしょうか?

宮田

今日のテーマは「幸せのためのデザイン」でしたが、やはりこれまでもファッションは人々を幸せにしたり、人の人生を支えてきたりしました。一方で最近は大量消費、大量生産時代に取り込まれてしまい、ドレスコードのような文化も、個性を抑圧するものとして運用されています。時代が転換していく中で、ドレスコードであったとしても異なる運用の仕方が必要であり、あるいはファッションそのものも、新しい時代の中で、多様な個性に寄り添い、彩っていくものに変わっていくと、もっと素敵な物になるのではないかな、という風に考えています。

中里

なるほど、ありがとうございます。私はやはり職業上、変わるべきものは衣服ではないかと思っています。というのも、人が服を作り出すと同時に、服が人を作ってもいるわけで、これが連鎖していくと、つまり衣服自体が今よりもより良くなっていくと、社会、延いては地球、色んな所が変わっていけるのではないかなと、思うわけです。そこには共通のビジョンに向かって異なる視点から、多様な意見をぶつけていくことが大切であり、その意味でも今日は貴重な対話になったかと思っております。本当にありがとうございました。

宮田

ありがとうございました。

YUIMA NAKAZATO OFFICIAL - YouTube

中里

実はこの対談の1ヵ月半ほど前に、宮田先生とオンラインでお話させていただきました。それは「Face to Face」という離れたところにいらっしゃるお客様にオーダーメイドの服を届けるプロジェクトのためで、着る人の記憶やアイデンティティをデザインに織り交ぜながら、その方が着ていた服を変化させるものなのですが、実は、今朝宮田先生からお預かりしていた服が完成しました。まずはそれを宮田先生に着ていただきながら、この話を進めていけたらと思っております。