六本木アートカレッジ スペシャル1Day 2021

セミナーレポート

アートと建築の未来を考える

見えざるものへの感性を研ぎ澄ます

Overview

六本木アートカレッジ2021の二時間目は、ポップカルチャーや伝統文化などを取り入れ、幅広いテーマで立体作品やインスタレーションを発表してきた現代美術家の森万里子氏と、新素材を通じて次の時代の建築の在り方を追求する建築家の隈研吾氏をお招きし、「アートと建築の未来」についてお話いただきました。常に新しい時代を意識し活動してきたお二人。コロナ禍を「目覚め」と捉え、アートと建築が自由な社会に至るための契機となる明るい展望などが語られました。

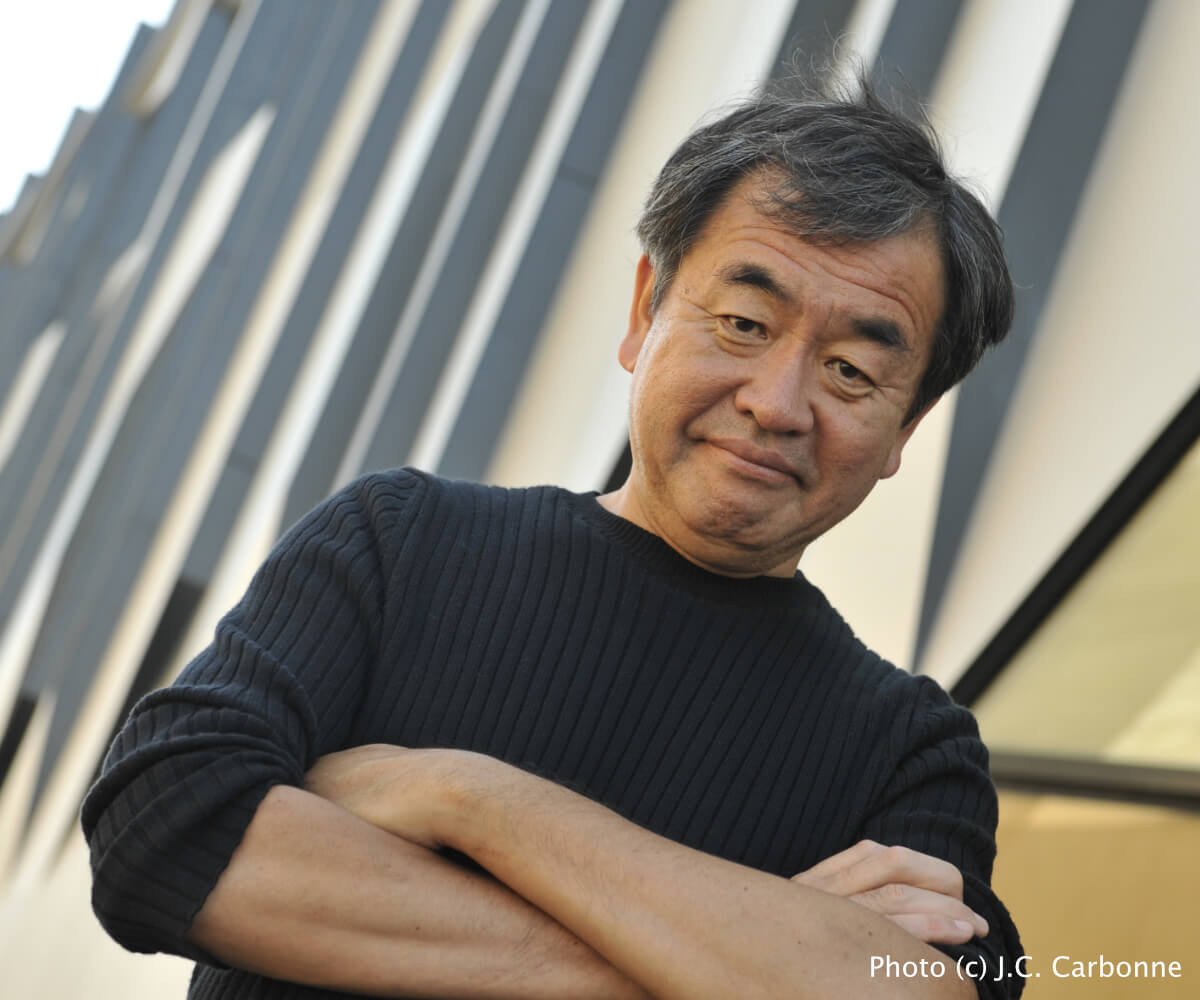

- 森万里子

- 現代美術家

+ Profile

(1967年東京生まれ・ロンドン・ニューヨーク在住)

90年代半ばより国際的に注目され、世界各国の国際展に参加し、美術館での個展も多数開催。主な個展に「ピュアランド」(東京都現代美術館、2002年)、「Wave UFO」(パブリックアートファンド、ニューヨーク、ブレゲンツ美術館、2003年)「Rebirth」(ロイヤルアカデミー、ロンドン、2012年)。主なグループ展に「サンパウロビエンナーレ」(2002年)、「第51回ヴェネチア・ビエンナーレ アルセナーレ」(2005年)がある。近年は屋外への作品設置プロジェクトも手掛けており、2010年に宮古島に『サンピラー』、2016年にリオオリンピックの公式文化プログラムの一つとして 『Ring: One with Nature(リング・自然とひとつに)』を設置。今年の1月には、虎ノ門ヒルズビジネスタワーのエントランスに「Cycloid V」が設置された。また、金沢21世紀美術館、サンフランシスコ近代美術館、グッゲンハイム美術館、ポンピドゥセンター、公益財団法人福武財団など多くの公的機関に作品がコレクションされている。主な受賞歴に、1997年第47回ベニスビエンナーレ優秀賞、2001年第8回日本現代藝術奨励賞がある。2014年ロンドン芸術大学より名誉学位授与。

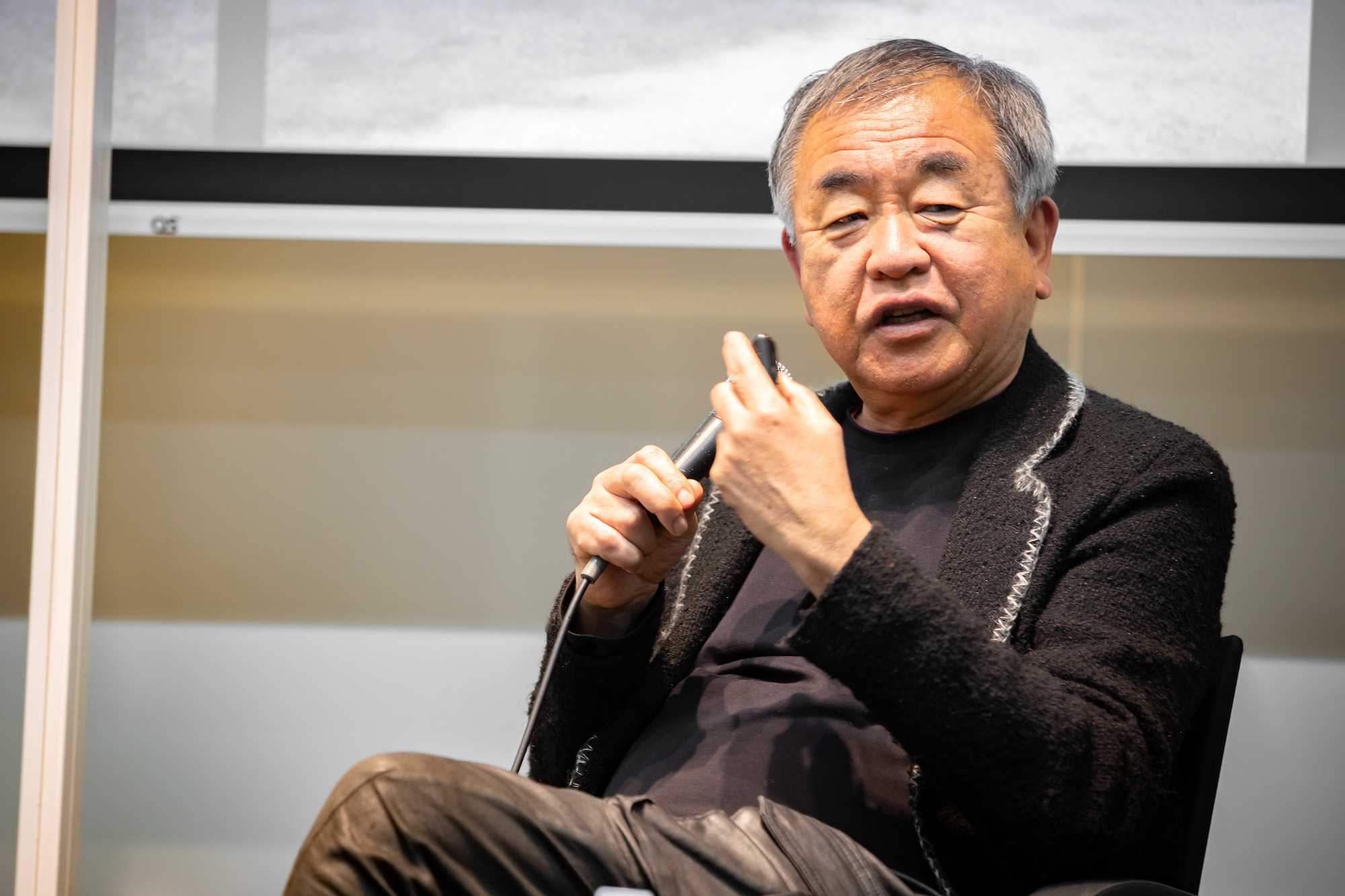

- 隈研吾

- 建築家

+ Profile

1954年生。東京大学大学院建築学専攻修了。1990年隈研吾建築都市設計事務所設立。東京大学教授を経て、現在、東京大学特別教授・名誉教授。

1964年東京オリンピック時に見た丹下健三の代々木屋内競技場に衝撃を受け、幼少期より建築家を目指す。大学では、原広司、内田祥哉に師事し、大学院時代に、アフリカのサハラ砂漠を横断し、集落の調査を行い、集落の美と力にめざめる。コロンビア大学客員研究員を経て、1990年、隈研吾建築都市設計事務所を設立。これまで20か国を超す国々で建築を設計し、(日本建築学会賞、フィンランドより国際木の建築賞、イタリアより国際石の建築賞、他)、国内外で様々な賞を受けている。その土地の環境、文化に溶け込む建築を目指し、ヒューマンスケールのやさしく、やわらかなデザインを提案している。また、コンクリートや鉄に代わる新しい素材の探求を通じて、工業化社会の後の建築のあり方を追求している。

新時代の自然への回帰を予兆するアート

隈

本当に、どれも心が洗われるような作品ですね。今はコロナで大変な時代ですが、僕はここが大きな折り返し地点だと思っています。こういった疫病は単なる変わり目ではなく、折り返し地点という大きな意味合いがあると。つまり、今までの人類の歴史が、一言で言えば自然から離れるという方向に進んでいたけれど、人間の体や精神に限界が来て、それがいろいろな変調や疫病の原因になり、もう折り返さざるを得ない、自然という方向に戻っていく折り返し地点だろうと思っているのです。そういう時に万里子さんの作品はコロナの前から、ある種預言者的にそういう新しい流れを人々に示す役割を果たしていたのではないかと思います。僕も建築というものを通じて預言者的に、新しい流れ、予兆を見せられたらなと考えているわけです。

旧と新、人工と自然――ハイブリッドな建築

隈

今回のお話でかかわりがありそうな私の作品をご紹介しますと、まずは万里子さんと僕のコラボですね。これは規模が小さいインスタレーションなので、知っている方がそんなに沢山いないのですが、2011年に堂島のRiver Biennaleという所で「Bubble Wrap」という作品を発表しました。ドームの中に万里子さんの「ホワイトホール」という作品が入っています。

森

この作品はブラックホールに飲みこまれた星が、ホワイトホールから生まれ変わって再生されるというものです。ブラックホールの研究者の方から数式を提供いただいて、それを逆回転するようなプログラムにし直して、星が誕生するようにしました。

white hole

隈

万里子さんの作品の光は絶えず変化していて、動画で見るともっと凄いですよね。僕はそれを覆うドームを、メッシュにウレタンを吹いて作っています。メッシュを空中からぶら下げた形で、ウレタンを吹きつけると、その形に固定されるわけです。ガウディはサグラダファミリアを作るときに鎖を下げて、その鎖の下がった形を反転した形でやるのが一番自然に適った形だといって、逆懸垂曲線というものを用いているのですが、このドームはその原理を用いています。小さな作品の中に、新しい時代、自然に返る時代の予感みたいなものができるのではないかと思っているわけです。2008年のMoMAで開かれた「HOME DELIVERY」という展覧会では、液体がテーマの建築をつくりました。建築はまず形があって中に水道を引いているわけですが、ここは建物全体を水が流れ続ける。流れる液体の温度を変えると、冷房も暖房も自由に出来るのですが、そもそも生物の体は水でできていますよね。水が絶えず流れ続けていて、その流れる量を色々コントロールしながら体温調節も、消化活動も、循環活動も行う。そういう生物の身体みたいな原理を建築に応用しようと作ってみました。

森

建物が生きているみたいですね。

隈

まさにそれがテーマですね。同じ2008年、ミラノのトリエンナーレでは、被災地住宅の展覧会で、15個の傘からなる家を発表しました。傘を持って逃げると、傘を持っている友達同士が一緒に家を作れるというものです。中に入ると意外に大きなスペースで、ジッパーだけで固まっています。学生たちは実際にここで食事して15人で暮らせたのですが、こういうのもある種の自然に返っていくような考え方の一つかなと思っているわけですね。それから2年前には、ロンドンのビクトリア・アルバート・ミュージアムの中庭に、竹とカーボンファイバーから作られたパビリオンを建てました。これは自然的な素材と最先端の材料を組み合わせたハイブリッドな作品ですが、万里子さんがやろうとしているものも、非常に現代的な素材を使って、宇宙的な物、生物的な物に到達しようとしていますよね。僕もそういった発想が、今一番面白いなと思っているわけです。スリランカでは、構造的に安定するような形をコンピュータで計算して、材料は現地のキツルという植物のツルを使ってパビリオンを作りました。キツルという花と細い鉄のメッシュを組み合わせて、これも現代なのか古代なのか分からないようなものになっています。僕はこういったことに関心があるのですが、そもそも建築やアートというものは別の領域とクロスするものではないかと思っていて、今日はそういうお話が一緒に出来ればと思っております。

不変の定義が変わってきている?!

森

今日は「変わらないものと変えていくべきもの」というテーマでもお話を伺いたいのですが、先生はどのように考えてらっしゃいますか?

隈

変わらないものという定義が、なんとなく変わってきた気がします。コロナ禍において、僕らは命というものが危ういなと気づいた。簡単に言うと、いつ召されてもおかしくないな、というような気分になっていると思うのですが、そうすると変わらないものというのは流れ続けるものではないかと。ある種の、ソリッドでガチッと固定されたものではなくて、流れ続けるものこそ変わらないのではないかと思うわけです。例えば命があって次の世代に受け継がれて、さらに次の世代にと。そうやって流れ続けるものが、むしろ変わらないものの本質かなと。これは、なんとなくですが皆さん、そういった感覚をお持ちになってきている気がします。不変というものに対して、感じ方や定義が変わってきているのではないでしょうか。

森

私が今回のコロナ禍の体験で感じたのは、今まで、例えば国境の壁であったり、あるいは動物や人間を隔てる外観の違いであったり、目に見える形で「境界」が存在したのですが、ウイルスは国境を越えて世界中に広まってしまうし、動物界のウイルスが人間に感染したりする。つまり、国境も実は無いし、動物と人間との差も実は無い、身体の中と外の差も実は無い。これまでの概念がバラバラと崩されている。確かに感染症という見えざるウイルスの脅威によって、不安な日々もありましたが、ある“精神現象”へ導かれて創作するという稀有な体験ができました。外的世界から疎遠になることにより、多くの時間を内的世界の探求に費やすことになったのです。“内なる光”を渇望し、それを希求する新たな日常を手に入れました。内側へ向かって行けば行くほど、世界は広がり、外的宇宙よりもさらに深奥な宇宙空間がそこに存在しているように感じました。その中心には、“内なる太陽”が輝き、その光は“外なる太陽”を遥かに超え、暗闇は存在せず、いたるところ光で満ち溢れています。中心に向かえば向かうほど、光の強さは増し、光に呑み込まれ、眩しすぎて何も見えなくなります。この光をドローイングに描くという仕事に集中していました。ある種、今回の体験は内的光の世界への目覚めでもあったと思います。先生がお話しくださった、変わることが変わらないことだ、という発見も1つの目覚めですよね。世界では新たな視点が生まれ、それを意識化して、ビジュアライズしながら具現化していくことが、私たちの仕事ではないかと思っております。

コロナ禍は全世界が共有する体験を引き起こす

隈

そうですね。目覚めというものは折り返し地点の前から、すでに始まっているものなのだと思います。だからこそ、万里子さんの作品を眺めた時に、「もう目覚めていたんだな」という印象を受けたわけですが、こういった目覚めは色んな人が体験するものであって、ほとんど共有されていると思います。ですから、それは単にアートの世界で起こる出来事ではない。いよいよ社会全体で目覚めが共有された時に、どういう社会になるかということに僕は興味がありますね。

森

確かに、世界全体が同じ経験をするということは中々無かったことと思います。しかし、今回のコロナ禍は世界共通で遭遇しているものですね。家に籠って孤独だけれど、実は孤独ではない。人とは会えないけれど、Zoomでは会っている。テレパシーではないですが、新しいつながりを共有する感覚が研ぎ澄まされているようです。私達はどうしても物質の世界に依存していますし、消費社会をベースに生活しているわけですが、そうではない部分が存在することが少しずつ明らかになってきて、その変化を垣間見ているような気がします。

隈

シェア感覚ですよね。本当に共時的というか、不思議なくらい同じ時間を共有している。今回は本当に全員が当事者ですからね。こういうことは人類で初めての経験だと思います。

森

そうですね。それから、今まで活動するときはいつも外へ意識が向いていたのですが、「外に出てはいけない」と言われたら内に向かうしかないので、内へと意識が向かっていきました。それこそ、もしかしたらコロナに罹って死んでしまうかもしれない。ある種、死が目前になった時に、何が自分にとって大切だったのかということを、もう一度考えられる時期でもあったのかな、と。

隈

それで結論はでましたか?

森

すごく平凡な言い方になってしまうのですが、やはり家族や愛というものが、人間にとって基本中の基本ではないかと。一番考えるのは家族のことですし、もしも明日コロナに罹って愛する人達がいなくなったとしたら、人生で自分がまだ出来ていなかったことを考えると仮定します。するとそれはもっと人を愛するということではないかな、と。

隈

そうですね。コロナは人と接することの出来ない飢餓感というか、ある種利他的な気持ちへ、皆を引っ張っているような気がしますね。

建築は、自然と人間の関係性の象徴

森

アートもそうですが、建築というとやはり物質を使って作るわけです。一方、今、都市から離れて自然の中で過ごしたい、というような人も増えていますよね。そうすると建築の在り方としてはどんな風に考えてらっしゃいますか?

隈

今まで、自然から遠ざかるということの象徴が建築だったわけですから、建築はものすごく変わると思いますね。ただ、自然に返っていく時代に、単に建築離れでは面白くないと思っています。建築が変わることによって自然に近づくという在り方が可能だと思っていて、その時の建築は箱みたいに閉じた形をとるかもしれないし、庇だけの開いた建築になるかもしれないし、それはもうどんな提案をしても良い。何でもありな、ある意味自由が手に入ったと思うわけです。むしろ清々した感じがします。

森

そうすると建築というのは、自然と人間の関係性の象徴といえますね。壁が厚くなれば厚くなるほど、自然との距離ができてしまうのですが、建築が自然に近づくことで人間も自然に近づいていける、という状況が生まれるのでしょうか。

隈

そういう意味では動物の巣みたいなものですよね。動物は巣というもので毎回自然との関係を定義しているわけです。「建築は巣だったのか」と改めて再発見している感覚がありますね。

森

建築の元をたどれば巣だった、と。そうするとまだまだ自然の中に、建築素材として活かされるべき面白い素材が眠っているかもしれないですね。

隈

これから非常に幅が広がると思いますよ。ある意味で、20世紀はコンクリートと鉄で、箱という形で競争すればよかったわけですが、そこは解放されてしまいましたからね。

「実験だ。失敗しても良い」という環境こそが重要

森

最後に先生、六本木アートカレッジをご視聴の皆様に一言いただけますでしょうか。

隈

僕はこのアートカレッジが、アートという窓を通じて、世界や社会を考える場所だということを味わってほしいと思っています。というのは、アートというのは一番いろいろな問題をカバーできる領域かもしれないと感じているからです。万里子さんの作品を見ていても、取り扱っている問題は今の社会のかなり根本的な部分です。アートという窓を使いながら、本当に広い社会を見ている。長いスパンでの世の中の在り方を考える時は、アートという窓がすごく有効だなと思うわけです。

森

そうですね。アートというのは自由です。形ももちろん自由ですし、コンセプトも固定概念から脱し、色々な実験が出来るわけです。パブリックを前に失敗は出来ないのですが、アートの場合は失敗の連続から新しいものが生まれます。製作中に答えを得られる時もありますが、そもそもプロセスが答えになっていることもある。私自身も創る前からコンセプトを推敲しますが、創るプロセスの中で分かることもある。後になってようやく創作の意味が分かり、納得することもあります。アートというものはいろいろな扉を開いて、文化や国境や人種やジェンダー、全ての壁を乗り越えることができる。そういう意味では、1つの共通言語としてどんどん活用しながら、世界の人々と繋がっていける素晴らしい媒体だと思います。

隈

その「実験だ。失敗しても良い」というのはすごく重要なメッセージだと思っていて、僕もパビリオンみたいな作品を作りますが、それは大きな建物だと実験が難しいからです。しかしパビリオンならば失敗が出来る。実は失敗が出来る社会ということがすごく大切で、ビジネスでも本当に成功している人を見ると、やはり失敗を恐れないし、実際に失敗している人がビジネスでも成功しているような気がしますよね。そういう活気が必要なのだと、万里子さんのお話を聞いて改めて思いました。

森

私達は計画通りにいかないことを失敗だと思っているけれど、そうではなくて、予想外の歓迎しない出来事があっても、ある種の恵みであり、大きく成長するための天からのギフトだという風に思いますね。隈先生ありがとうございました。

隈

ありがとうございました。

森

最初に、私がこれまで発表してきた作品を少し紹介させていただきます。縄文後期のストーンサークルから始まって、古事記の天岩戸の神話もそうですが、日本は古来、太陽信仰、つまり光との繋がりが継承されてきたのではないかと考え、光を取り入れた作品を創ってきました。例えば、2003年に発表した「WaveUFO」という作品では、UFO内に入る3人の脳波を測るヘッドセットを着用していただき、各自の脳波をリアルタイムで映像化しました。

「Transcircle」という作品は2004年に制作したものですが、LEDが内蔵されていて、光が様々な色彩に変わります。これは太陽系惑星の1年間の軌跡を光で表現しています。

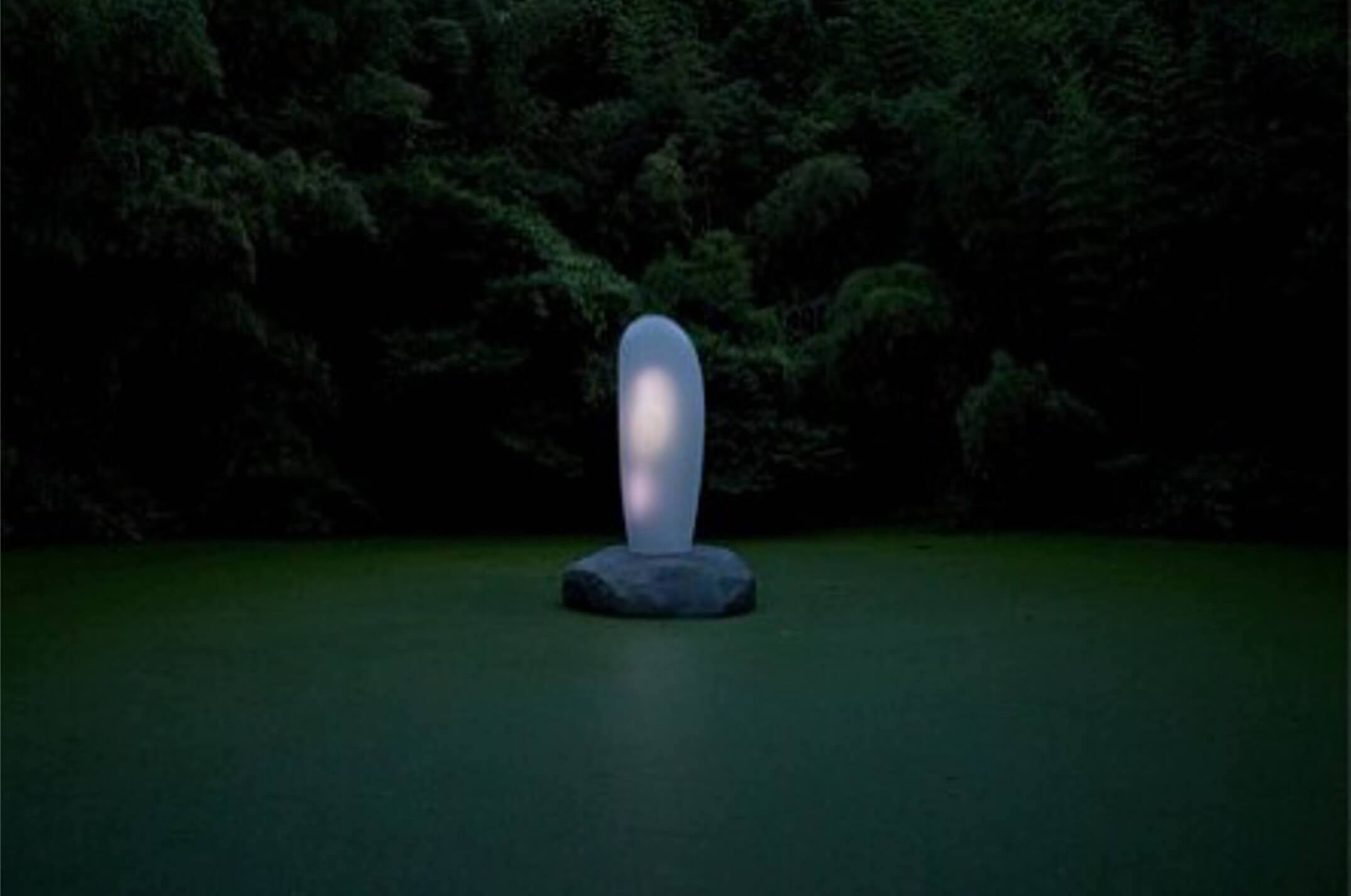

ベネッセアートサイトの豊島に恒久設置した「Tom Na H-iu」という野外の立体作品は、中にやはりLEDがあり、スーパーカミオカンデでニュートリノが検出されると、随時光が表示されます。

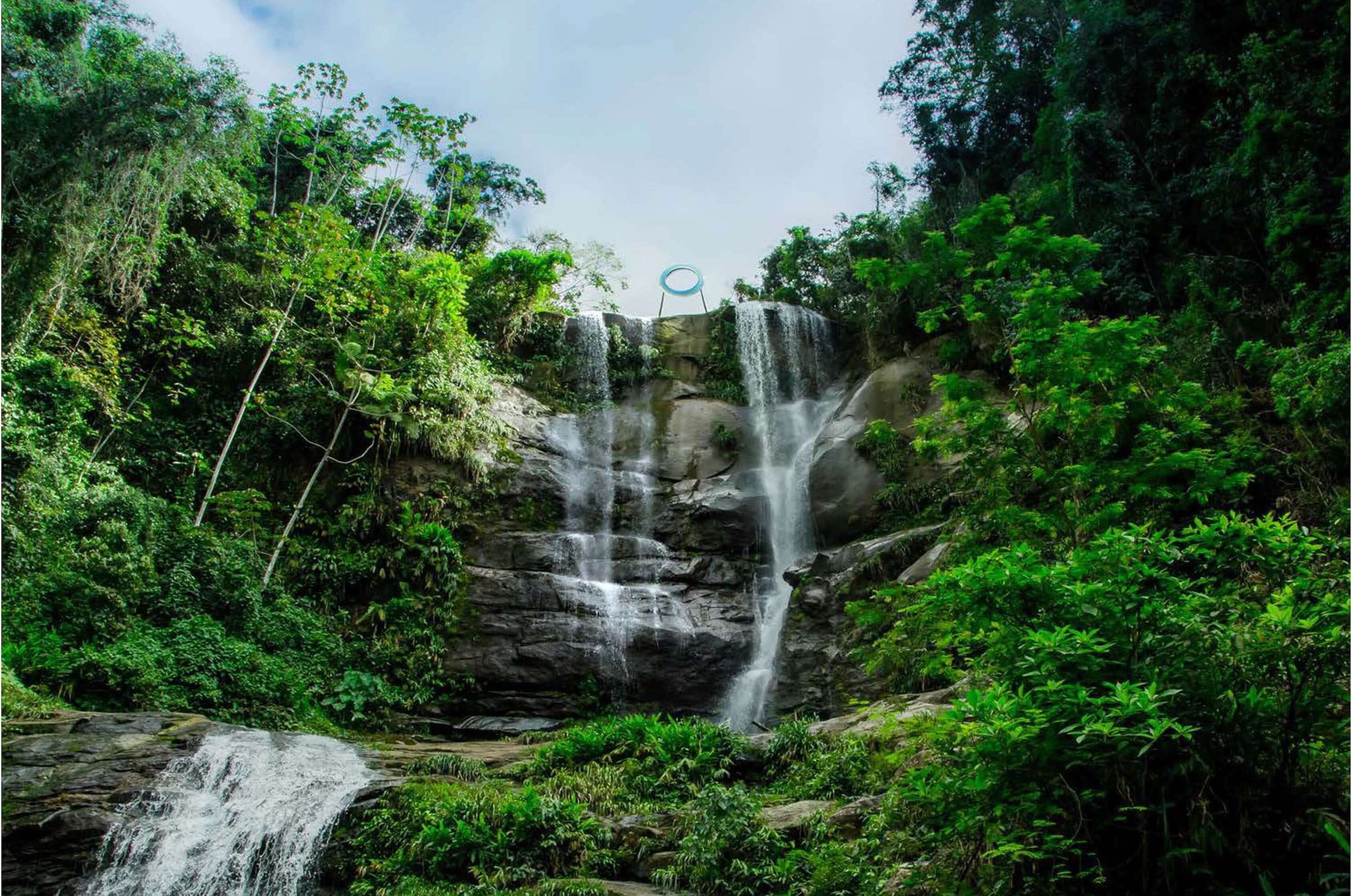

2011年に宮古島に建てた「Sun Pillar」は、冬至の太陽が入るとサンピラーが将来設置予定のムーンストーンに影を落とすという仕組みになっています。2016年の作品「Ring: One with Nature」も、自然と一つになるというコンセプトで、美しい自然を称えながら、環境を保護することもできるのではないかと考え、自然の至宝を崇敬する作品を目指しました。