- 六本木アートカレッジ 2021

セミナーレポート vol.1 - “衣”

本当の自分を表現する服

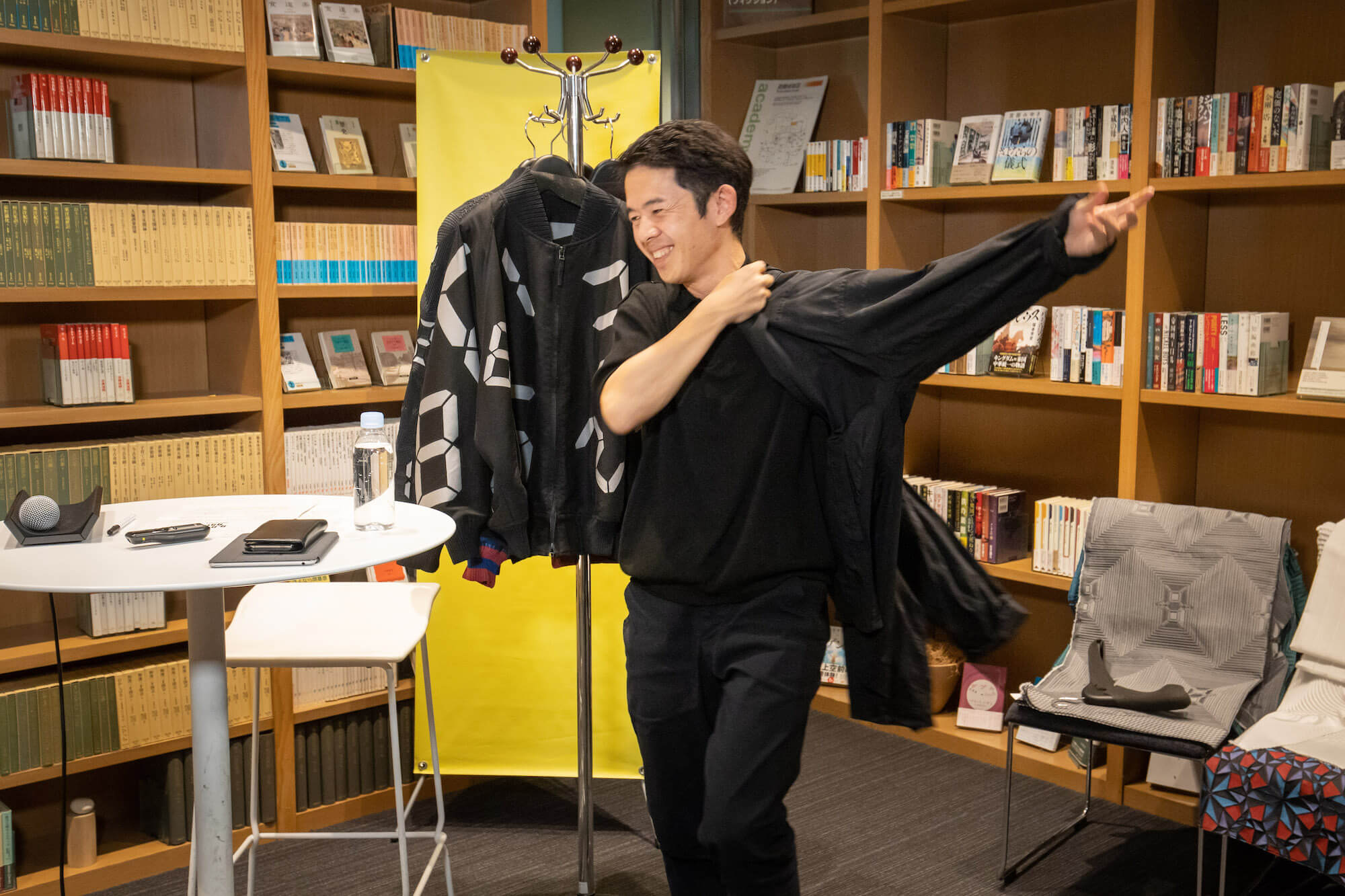

ゲスト: 宮前 義之 A-POC ABLE ISSEY MIYAKE デザイナー

1976年東京都生まれ。2001年三宅デザイン事務所に入社し、A-POCの企画チームに参加。その後ISSEY MIYAKEの企画チームに加わり、2011年から19年までISSEY MIYAKEのデザイナーを務めた。2021年3月にスタートした新ブランドA-POC ABLE ISSEY MIYAKEでは、エキスパートを集めたチームを率いて、A-POCの更なる研究開発に取り組む。

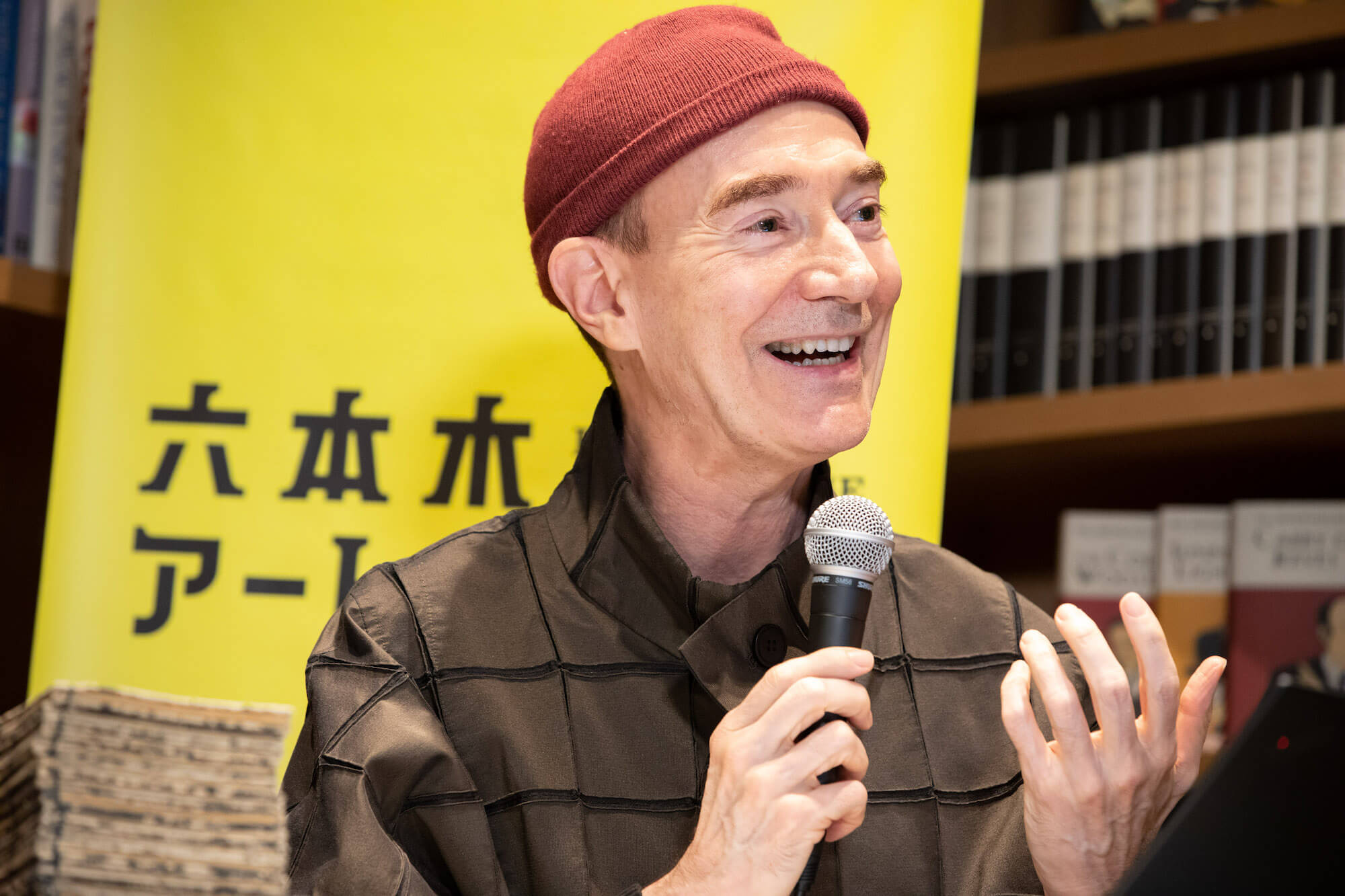

モデレーター: ロバート キャンベル 日本文学研究者/早稲田大学特命教授

ニューヨーク市出身。専門は江戸・明治時代の文学、特に江戸中期から明治の漢文学、芸術、思想などに関する研究を行う。テレビでMCやニュース・コメンテーター等をつとめる一方、新聞雑誌連載、書評、ラジオ番組出演など、さまざまなメディアで活躍中。

Overview

アカデミーヒルズが企画するオンラインセミナー六本木アートカレッジVOL.1は「本当の自分を表現する服」というテーマで、ディレクターのロバート キャンベル氏と衣服デザイナーの宮前義之氏に対談いただきました。宮前氏は35歳という若さでISSEY MIYAKEの第四代デザイナーに就任し、今年、新ブランドA-POC ABLE ISSEY MIYAKEを立ち上げました。対談では、「衣」の可能性、そして衣服と人間の新たな関係を見つめなおす様々な話題が展開されました。

すべての作り手、着る人が一つにつながる「衣服」

宮前

今回、衣食住の衣というテーマで声を掛けていただいたということが、まず非常にうれしかったです。私は今イッセイ ミヤケという会社で仕事をしているのですが、三宅一生が服を作るうえで大切にしてきたのは「衣服」という言葉です。衣というのは生活に一番身近なもの。生活の中に寄り添いながらどのように新しい衣服を作り、着る人に喜びや希望を作れるかに、三宅は70年代から取組んでおりました。今回その「衣」というテーマで自分達の仕事を見ていただけたことが非常にうれしく思います。

今、自分はA-POCという仕事を中心に活動しています。これはA Piece Of Cloth、すなわち一枚の布という意味を持っています。このプロジェクトが始まった98年はデザイナーズブランドが製造から販売までやるという、業界が大きく変わり始めた年でした。その時に三宅は、いち早くコンピューターのテクノロジーを取り入れて、一体成型のような全く新しい考え方で作りはじめ、学生だった自分はそこに衝撃を受けたことを覚えています。

これはコンピューターで服を編んでいくのですが、編み機からチューブ状に服が出てきて、その服は鋏で切るとそのまま着ることができるというものです。更に言うと、たとえば長袖をカットして半袖にしたり、首のデザインを自分で変えることもできる。それまでのファッションはデザイナーが強いメッセージを発信し、着る側がそれを受け取るというものだったのですが、ここで三宅は、最終的に着る人が参加をして服が完成するという考え方を提示したわけです。

そして、作る側としても、それまではデザイナー、パタンナー、テキスタイル、全てが分業化されていたものを、糸を作る人、生地を作る人、服が作られる一連のプロセスに携わるあらゆる人達が参加して、1つの視線で同じものを作っていくようになりました。デザイナーも素材のことやプログラムを学ばなければいけませんし、その逆もあります。こういった方向性の先に、今のA-POCがあるわけです。

キャンベル

緩やかなチームの中で様々な業種に関わっている人達が、服が作られる経緯に参加するということですね。ところで、「経緯」という言葉はタテ糸(経)とヨコ糸(緯)からなっていて、実はテキスタイルの言葉ですよね。つまり、一枚の布(A Piece Of Cloth)であるA-POCというものが作られ、流通に乗るまでが、1つの経緯として、1つの連なりとしてある。これが、イッセイ ミヤケさんが90年代の後半から掘り下げられたものだということは、驚きです。

枠組みを通して出会い、変化することで生まれるイノベーション

キャンベル

ここで、ファッション業界の今の在り方から少しお話を伺いたいのですが、この十数年の動きを見ていきますと、特にヨーロッパのグランドメゾンと言われているファッションブランド、つまりジルサンダーやグッチが、巨大なコーポレーションに組み込まれ、クリエイティブディレクター、つまりデザイナーが季節や1年、2年といった短いスパンで入れ替わっています。

一方で、宮前さんのキャリアはそういった流れに逆行しているように思えるわけです。19年間、同じところにいらっしゃるわけですからね。そこで、継続性、持続性とイノベーションの組み合わせ、それらの在り方がどこに由来するのかを伺いたいと思います。どうして宮前さんがイッセイ ミヤケのもとに居続けるのか、物作りの拠点として70年代から作られているものと、個として宮前さんがやりたいことが、ずっと合致していて離脱しないということは、奇跡に近い印象を受けるのですが。

宮前

実は、僕自身は、自分の個に対して本当に興味がありません。イッセイ ミヤケの中で面白いと思うのは、まず全く違う個性、考え方の人達が集まっていること、そして服作りを通じて、色々な方と出会えることなのです。そうすると、服作りを通じて社会が見えたり、世の中が見えたり、歴史が見えたりする。それは学生時代に教科書を見て学ぶようなものとは違う、もっとリアルな体験でした。三宅一生の服作りを通して社会を見る目を養えるということに気づいたわけです。すると、ある種「学校」にいる感覚に似ていますが、自分自身が日々成長していることを実感できます。

もしも個人でブランドや服を作り始めていたら、恐らくこういったレベルで色々な人とは会えません。また、服作りを通じて社会との繋がりを感じるということは、無限にそこから新しい自分になれるということです。旅で知らない景色を見るような、ガイドブックに載っている所ではなくて、新しいものに出会うような感覚かもしれません。今日もキャンベルさんとお会いして、新しい話を聞いて変化する。そうしてどんどん変化する自分が、この仕事の面白い所だと思っています。

キャンベル

なるほど、たとえば中国は明の時代になった時、あるいは1949年の革命の時、前の時代を否定する所から新しいものを作っていくということが多かったと思うのですが、日本はどちらかというと、ある型であったり組織であったり、家や仲間と言ってもいいかもしれませんが、ある種の培養液のようなものを利用しながら育っていくということがとても多いですね。

そういう世の中からイノベーションが生まれるということは、これから私たちが生きていく上で、持続性や多様性ということを考える際、重要なのではないでしょうか。ようやく世界がイッセイ ミヤケさんの哲学と言いますか、みなさんが20年前からやっていらっしゃることに追い付いてきたような気がします。

協業し、共有することが新しい価値を生む

宮前

服を作っていて面白いのは、アイディアやスケッチの段階では2次元ですが、最終的には服が形になって、人々の生活の中に入っていくという点です。ゆえに、着た時にどう美しくなるかということは常に考えるようにしています。

たとえば、人が歩いた時に布がどう動くか。それはなぜかというと、着る人と服の間に心地良い間があるということが重要だからです。西洋の服作りは体に合わせてかたちを作りますが、イッセイ ミヤケでは、着る人の身体と布との間を考えながら作ります。

キャンベル

身体と服の間を最終的には着る人にゆだねる、ということでしょうか。それが実現されているのが丁度、今年4月に発表された、A-POC ABLE ISSEY MIYAKEのTYPE-Uというシリーズですね。これは着る人自身がデザインの最終段階に加わることができるというコンセプトで、まさに共生社会といいますか、共同で何かを作るということを体現しているように思いました。

最近ですと、たとえばNFT(Non-Fungible Token(非代替性トークン))のように、1人が占有するのではなく、何人かが分散して所有するという発想が広まっていて、特にアートの世界で1つのブームになっています。あるものに一緒に加わって、それを育てていくということは、分断の力が非常に強く働き掛けている今の世界で、1つのソリューションとして注視されているわけです。僕はこのTYPE-Uのコンセプトは、ある意味で理想形であると思います。

宮前

そうですね、別の言い方をすると、余白という物が大切だということになるかもしれません。作る側としては、最終的には着る人にゆだねる。そのことで新しい発見があるかもしれないという考え方です。そして、着る人の視点に立ってみると、一緒に作るということに新しい価値があるのではないかと思っています。

というのも、着る人が服作りに参加するということは、その服とどう向き合って、どう自分の物にするかを考えるということだからです。そうすると着る人はより愛着が湧くでしょうし、服の扱い方も変わるのではないかと思っています。

服とのコミュニケーションを誘発するための「余白」

宮前

ところで、このTYPE-Uというシリーズは形状を記憶する新しい素材を使用しています。背景には様々なテクノロジーが使われているのですが、要は紙のように、触ると手で作った形が生地に記憶されるというものです。脱いだ時にアイロンも要らず、手で延ばせば皺も取れる生地になっています。

キャンベル

形状記憶というと、10年、20年ぐらい前にワイシャツの生地でもありましたね。洗ってそのまま吊るしておけば翌日出勤ができる、というイメージを抱いている方が多いと思うのですが。

宮前

それとはまったく逆ですね。これまであった物は皺にならない形状記憶ですが、これは自分で皺を作るという発想です。

キャンベル

自分で皺を作って下さい、ということですか。先程、余白と仰っていましたが、余白はしばしば曖昧さとか、主体性のなさのように考えられていますよね。しかし、TYPE-Uの余白はむしろ非常に積極的なものです。あなたにはどんな皺が作れるか、と投げかけています。

宮前

そうですね。見た目は勿論、素材感としての皺も自分で作ることができます。機能面で言うと、これは私自身の体験ですが、家でオンライン画面越しに色々な人とコミュニケーションする時、一応きちんとした仕事の恰好をしなければならないですよね。しかし、家で堅い服は着たくありませんし、お昼に料理をするような時は、やっぱりカフスが付いていたりすると、どうしても邪魔になります。そういう時に最適で自由な服。つまり、その時々のシチュエーションに合わせて、自分で形状を決められる服を作りたいなと思い作った服がこちらです。

細かいところで言えば、この服は袖を捲ると振っても落ちてこないのですが、それだけでも家の中でのストレスは変わります。また、その時の気分であるとか、コーディネートのバランスを見て、襟の大きさを変えることができます。そうすると、着ている人が、着ている物を意識し始めるわけです。これからの服はこの意識が大事だと思っています。それによって着る人と服の小さなコミュニケーションが始まるのではないかと。

キャンベル

袖口から腕を出して捲り上げるとその形がキープされ、崩れないという生地は、多分他にもある気はするのですが、これほど軽いものはありませんね。拝見していて凄いなと思うのは、本当に羽のように透けている軽い質感です。

宮前

紙のように薄い、本当にティッシュや薄い和紙のような、そんなイメージで作っています。

キャンベル

それは糸の繊維を開発している方々とのコラボレーションであり、勿論長年の織り方、イッセイ ミヤケさんの技術、そして宮前さんの発想から生まれたわけですね。

服と向き合うことは、人と向き合うこと

キャンベル

最後に、「向き合う」ということについてお話を伺ってもよろしいでしょうか。先日打ち合わせの時に宮前さんが仰っていて、僕がメモした言葉が今、目の前にあります。「服と向き合うことは人と向き合うことだ」。宮前さんは、デザインをすることはそれの繰り返しだというような意味のことを仰っていたと思います。

今日お話を伺いながら感じたのは、宮前さんが面白いことに対する尽きせぬ好奇心を持っていらっしゃるということ、そしてその探求を繰り返すことによって新しい物が生まれるということです。洋服であるとか和服であるとかではなくて、衣服として服と向き合うことは服を通じて様々な人とつながり、向き合うということであり、それは宮前さんが今まで辿り着いた1つのポジションといいますか、哲学といいますか、そういうことかと受け取りました。

宮前

そうですね、デザインの仕事というのはそこが重要だと思っていて、これは衣食住、全てに関して言えることだと思っています。食もそうですし、住もそうです。ただ美しいだけではなくて、その中心には絶対に人がいるということ。住で言えば、そこに入った時にいかに快適か、それはその瞬間だけではなくて、1年住んでみてそれは果たしてどうなのか、というようなものです。一見素晴らしいデザインかもしれないけれども、それが何をもって素晴らしいかということは、人がその中で過ごして、時間の経過の中で本当に使いやすいか、心地よいか、人と一緒に居た時に快適か、そういった色々なことを踏まえて判断しなければいけないわけです。

ファッションも同じです。服はどうしても日ごとに変わっていくものですが、1つの服を10年後着たとしても、大切に着てもらえるのか、着てもらえないのか。デザインを考えるだけでは不十分で、やはり最終的には人が着た時に人と服がどのような関係を持つかを考えなければいけないと思っています。そのためには様々な人と向き合っていくことが非常に重要で、自分の中だけに閉じこもっていると、そういったことに気が付かなくなってしまいます。ですから、いつもできるだけ外を観察して、何か違和感があれば絶対に見逃さないようにして、そうやって物を通じて人とコミュニケーションすることができたら良いなと思っています。

ロバートキャンベル公式サイト

https://robertcampbell.jp/

A-POC ABLE ISSEY MIYAKE

https://www.isseymiyake.com/ja/brands/apocable

キャンベル

本日は、本当の自分を表現する服とは何か、そしてコロナ禍の先にある私達の生き方、生活はどんなものか、衣食住の「衣」という観点から、宮前さんにお話を伺いたいと思います。