- 六本木アートカレッジ 2021

セミナーレポート vol.1 - “食”

未来をデザインする“協生農法・拡張生態系”とは?

ゲスト:

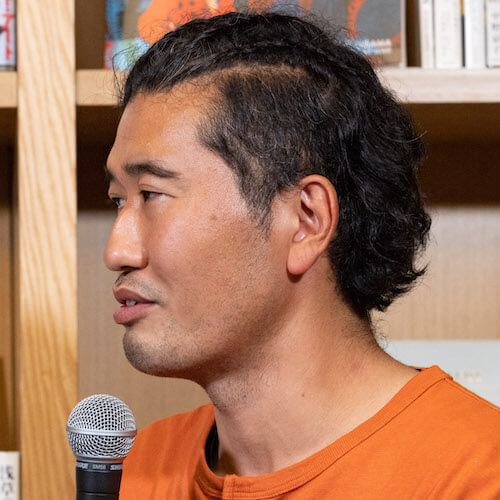

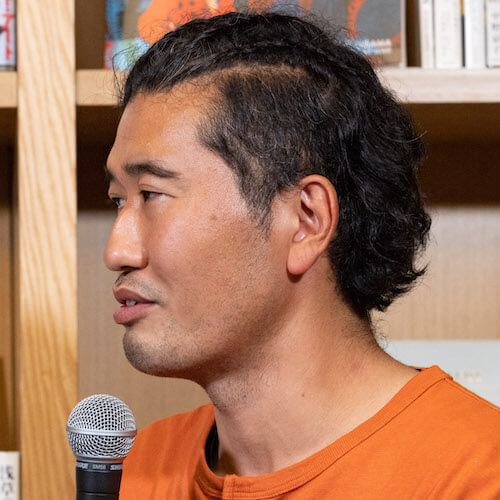

舩橋 真俊

株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー

株式会社SynecO代表取締役社長

一般社団法人シネコカルチャー代表理事

物理学博士

東京大学にて生物学、数理科学を修め、仏エコールポリテクニク大学院にて物理学博士(Ph.D)取得。獣医師免許資格保持。サステイナビリティ、環境問題、健康問題の交差点となる農業をはじめとする食料生産において、生物多様性に基づく協生農法(Synecoculture)の構築を通じて、人間社会と生態系の双方向的な回復と発展を目指す。協生農法の原理を人間の生活圏や都市空間にも活用し、生物多様性の増進と同時に様々な生態系サービスを目的に応じて高める「拡張生態系」の社会実装にも取り組む。

モデレーター: ロバート キャンベル 日本文学研究者/早稲田大学特命教授

ニューヨーク市出身。専門は江戸・明治時代の文学、特に江戸中期から明治の漢文学、芸術、思想などに関する研究を行う。テレビでMCやニュース・コメンテーター等をつとめる一方、新聞雑誌連載、書評、ラジオ番組出演など、さまざまなメディアで活躍中。

Overview

アカデミーヒルズが企画するオンラインセミナー六本木アートカレッジVOL.2は「未来をデザインする協生農法・拡張生態系とは?」というテーマで、ディレクターのロバート キャンベル氏とソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャーの舩橋真俊氏に対談いただきました。舩橋氏は農業によって環境破壊の解決を目指す「協生農法・拡張生態系」を研究、実践してきました。近年表面化している「食」と環境の複雑な問題をいかにとらえ、向き合えばよいのか。対談では、農業分野に限らず、流通、社会観の再検討を促す、密度の濃い議論が繰り広げられました。

自然の複雑さ、その「実在」と向き合う協生農法

舩橋

まず協生農法で一番重要な観点は、スケールです。普通、農業は何か作りたい作物が決まっていて、それをいつまでに一定量の収穫を得るかという発想で進みます。これは工業製品を作るのと同様な考え方ですね。

一方で、実際の自然にある生態系というのは、100種類とか200種類といった多くの種類の植物から成り、それと関係している動物、微生物が共存しています。複雑な組み合わせが1つの身体のようにまとまった機能をもって自立しています。今の食料生産は生態系が持っているそういった「自立」をあまり考えずに、むしろ複雑さを邪魔なものとして排除する方向に発展してきてしまいました。

協生農法では生態系の機能というものを大事にして、その中から人間にとっても有用な作物が自然に育つように、環境を作るという所から始めます。そもそも、なぜこういう考えに至ったかと言いますと、私は元々生物学と物理学を勉強していて、博士課程では数学を使った理論構築もやっておりました。他にも、ウィルスのゲノム解読や脳科学のモデルを作ったり、生物の発生過程や社会ネットワークの解析もしていたこともあります。こういった研究は広く「複雑系」というのですが、その複雑系の研究をしていた時に色々な環境問題に関心を持ち、これが人類にとって不可避な問題として存在していて、それを根本的に解消したいと思い、今取り組んでいる拡張生態系に至る研究を始めたわけです。

したがって、農業分野の何かを改良したいというよりは、複雑系として広く現象を見渡した時に、人口が増えることによる開発圧をポジティブな方向に転換し共存共栄していくにはどうすればいいか、という文明スケールでの構造転換の発想が始まりにあります。

実際の活動としては、たとえば神奈川県の更地や農地に、毎年100−200種類ぐらいの有用植物を導入して栽培実験をしています。自然に生えてくる草も1つ1つ性質があり、同じ名前の草でも生えている場所によって性質が異なるので、そのコンテクストを考えた上で、どの草を抑えるかを考えます。抑えると言っても、農薬は使わず、地上部だけ刈るとか、抜き取って自分達が育ってほしい植物の苗を代わりに植えるとか、パズルのようなことをします。

農地の背後には神奈川県最大の原生林があり、河川や海も近いため、色んな鳥が住んでいます。協生農法によって豊かな植物の生態系が作られると、そこに色々な昆虫が集まるので、虫を狙って今度は鳥が周囲環境から飛来するわけです。そうすると、微量元素の循環が促進されます。植物が作り出す有機物だけでなく、動物がやってきてそこで糞をしたり死んだりすると次第に土壌の表面は豊かになっていきますし、多様性が高い生態系では土壌微生物の多様性、活性も高くなるとわかっています。海風や雨から飛来するミネラル分も、微生物の力によって植物がより吸収できるようになります。その結果、農作物の質も変わってきます。

一般的に質というと糖度が高いとか、そういった一つの成分が基準になってしまうのですが、実際の食品成分はもっと複雑で、測れるものだけでも1万種類以上ある。テクノロジーの力で顕微鏡のように、細かく正確に記述しようとしても追いつかないわけです。こういった複雑系を研究していくためには、理論的な数学の世界での研究だけではなく、「実在」と言いますか、生きている人や生きている生態系の存在と向き合った上で、事実をもとに考えていく必要があります。丁度2010年ぐらいに始めて、2016年ぐらいまで少しずつマニュアルを構築していったという経緯があります。

食料生産を民主化する

キャンベル

現在、コロナ禍でサプライチェーンが崩壊し、流通も収穫もできない状態が問題となっています。私達の食の安全保障というものが非常に危うい状況にあるのではないでしょうか。

このことに関して舩橋さんは、実際に農作物を作るだけでなく、どうやって届けるか、展開をするかといった流通の課題も視野に入れて、協生農法を行っているように思うのですが、このことに関してどのようなお考えをお持ちでしょうか。

舩橋

食の安全保障と言った時に、よく自給率が取りざたされますが、例えば農業国のフランスは総合的な自給率で100%を超えているから良いのかというと、そうではありません。小麦や砂糖などは自給を超えて輸出していますが、フルーツに限っていえば半分は輸入していて、あくまで輸出入の組み合わせで100%になっているだけです。輸入が途絶えた状況で自給率を考える場合は、食物の品目ごとの供給量を掛け合わせて平均を取る方法があり、実はその方が本来の意味での自給力を適正に評価できます。しかし、国際的にその指標は全然使われていません。

非常に基礎的なレベルで考えられることが沢山あるのに、現状では、今機能しているシステムをどう維持するかという方向で動いてしまう場合が非常に多いわけです。例えば、日本の農地というのは非常に小さいものが多く、最も大規模化した北海道でも農家一戸当たり30ヘクタールほどです。手作業で行う小規模でしたら、協生農法でも普通のモノカルチャーでもそこまで手間は変わらないかもしれません。ただ、今度は売る側の都合が出て来てしまう。例えば一定数の消費者は多少形や色が不ぞろいでも農薬を使っていない方が良いと言うのですが、仲買的にはそうは思えない。流通のためには規格が必要で、そこを変えることが難しいからです。

ここで1つ考えなくてはいけないのは、我々は経済活動に則って食料品も交換しているということです。これは例えば流通が途絶えるとか、環境破壊が起きて農地がなくなるとか、そういったことから食べ物の価格の上昇が起きた時に、格差の底辺にいる人から食料へのアクセスが無くなることを意味します。その層は、感染症のリスクが起きた時に最も弱い集団にもなってしまう。こういった問題を止めようと思ったら、例えば食料システムを経済システムの中で自律性を持たせて切り分けるような視点が必要ではないかと思うのです。私が考えているのは、食料生産の民主化です。

今、生産者と消費者がかなり明確に分かれてしまって、食べ物全てにお金を出して買っている人と、自分が食べる以上の物をひたすら作り続けている人と二極化しています。これは昔の被支配民と支配階級の関係と近く、食べる側は作る側に命運を握られているような状態にあります。農家の人に感謝して食べましょうというのは、お殿様に感謝して生きましょうというのと、似ているわけです。これを民主化する必要があるのではないでしょうか。

食料生産もそれが無ければ、基本的人権が損なわれるほど重要なものですし、個人の生命だけではなく、環境や、将来の命にも関わってきます。ある意味自分を超えた人権の問題です。そういったものに対して市民が自由に参加できて、自分の能力や意思に応じてWin-Winに貢献できるプラットフォームがまだ社会制度として存在していない。それが由々しき問題だと思っています。

文化、価値観も含めて「作る」という課題

キャンベル

協生農法は、自然、食、あるいは流通という問題を全体で考えているわけですが、一方で行政には縦割りがあって、それぞれのセット、それぞれの部分を管理します。すでに規格化された社会的な仕組みがありますと、どうしても複雑なガバナンスが求められるように思います。

舩橋さんのようなお考えを実際に政策であるとか、施策に落とし込もうとすると、かなり横断的アプローチが必要ではないかという風に思いました。

舩橋

ガバナンスという観点で言いますと、今アフリカの砂漠地帯で、砂漠化した土地を協生農法で復活をさせる取り組みをしています。この畑で対峙していることは、実は栽培方法の課題ではありません。生態系を作って生産量を得るということは、2015年から3年間やった実験で立証ができているのです。

問題はむしろ、それができすぎてしまったということです。普通のモノカルチャーでも非常にコストが掛かって赤字になるような状況だったものが、現地のNGOが協生農法をやってみたら思っていた以上にうまくいってしまった。

小規模ですが、面積に換算して考えると非常に経済的インパクトがあったわけです。そうすると独占しようとまではいかずとも、多少お金の使い方が荒くなったり、ガバナンスの面で問題が出てきました。コミュニティを運営していく上で求められる健全なやり取り、そういったお金では買えない文化や倫理のようなものをどのようにして守っていくかという課題が露呈したわけです。

私が見る限り、現地ではこれまでの農地転換による伐採と気候変動のあおりが飢饉や貧困をもたらし、普通の若者がまともな仕事で食べていくことができなくなってしまったという背景があります。結果、テロリズムが蔓延し、基本的な倫理観が崩壊してしまっている状態なのです。そういう所に協生農法で新しい作物を作っていくのであれば、今度はコミュニティとしての文化をどう作っていくか、それは経済的なコミュニティでも、倫理的なコミュニティでもありますが、自分達が本当に大切にする価値観というものをどのように作るかということに取り組まなければならないと思っています。

自然、人間、社会を繋ぐアーチとしての農業

キャンベル

では最後に、舩橋さんは基礎的な科学、農学の技術に、生産者であるとか、流通機構、最終的には我々が恩恵をあずかる食産業、それから環境問題を結び付けて、協生農法に取り組んでいらっしゃるわけですが、これを社会に実装していく1つのビジョン、あるいは現状をお教えいただけますでしょうか。

舩橋

そうですね、まず前提として知っていただきたいのは、我々が取り組んでいることは「環境を良くする」という単純な言い方に回収できるものではないということです。協生農法によって以前とは違う環境になることは確かですが、それが良いか悪いかはある意味人間側の価値判断です。その価値判断の基準をどこに置くかということをよく考える必要があります。

今までのように農業というものをセクターとして分離させて、食料生産という機能だけ利用して環境負荷を生み出してしまうのか、それともセクター横断的に農地が持つ様々な機能を活用するか。健全な農地というのは微生物が多様なので、その周囲に住んでいる人間の呼吸器とか皮膚の微生物の多様性も変わりますし、腸内細菌も変わります。

つまり慢性疾患リスクの改善に関係してくることもある。農業を大きなスケールで見ると、単に食料生産だけではなくて、そういった生態系として取り出せる様々な価値があって、それは人間社会が持っている色々な産業分野にまたがったアーチを形成しているわけです。したがって、協生農法、もしくはそれを始めとする拡張生態系を実装していく時に、どれだけ相乗的な価値を生み出すアーチを広く取り込めるような連携を人間側が編み出せるか、ということが本質的な課題になるのではないでしょうか。

例えば、協生農法でどの作物がどのくらい生産できて実際に売れるか、という問いは、実はあんまり意味がありません。特定の作物と生産と販売という切り口だけで考えるなら、それは別に慣行農法でも、有機農法でもできるものです。むしろ考えるべきは、協生農法の生態系があることで、その住環境がどのように変わり、教育としてどのような価値が取り出せて、その一環として何十種類とか何百種類の作物が取り出せることがどのように気候変動への適応策と接続できるのか、新しく多様な産物を有効活用した結果として長期的な健康効果はどのように期待できるのか、環境負荷を含めて周囲の生態系はどのような影響を受けるのか、といった総合的な関係性を踏まえた便益です。生態系をベースに俯瞰的な視点から考えていく必要があります。

その辺りの事業化の話は現在、非営利の一般社団法人シネコカルチャーと株式会社SynecO(シネコ)という、2つの組織を通じて行っています。なぜ一つの株式会社にしないかというと、貨幣価値の追求だけでは取り込めない文化的な価値があるからです。文化的な価値と経済的な価値、その両方をタンデムで考えた上で、協生農法を始めとする拡張生態系の社会実装に取り組んでいる所です。

また、その基盤には、いかに生態系を豊かにしていくかという多様性を目指した価値観があります。食料問題でしばしば言われている「農地が足りない」、「食料増産する必要がある」といった主張を鵜呑みにする前に、そもそも私たちは今どれだけのものを捨てているのか、そもそも今どれだけ非効率なことをやっているのか、といったことを意識していただきたいと思います。

実際、現代農業が効率的かというと全くそんな事はありません。これは企業が経営する上で都合の良いやり方に依存している面が非常に大きいので、生態系が本来持っている効率性からはかけ離れているのです。例えば、慣行農法に必要とされる化石燃料を考えてみてください。日本の主要な農作物の生産に使われる化石燃料自体のエネルギーは、生産される食料のカロリーより多いのですが、それならば我々は自分の体をサイボーグ化して直接石油を飲む方が効率的だということになってしまう。

もちろん、これは皮肉なのですが、食料問題、あるいは環境問題で現れる「効率性の議論」は、こういった狭い視野で展開されているということをぜひ見破る目を持っていただきたいと思います。そのために私は、総合的・科学的な立場から物事を考え、事実を扱っていこうと思っておりますので、今後も参考にしていただければ幸いです。

キャンベル

舩橋さんは、実際、すでに色々な地域で協生農法を手がけ、土地を改良したり、環境を変えたり、社会実装を実践しておりますね。願わくは、私たちが生きている間に舩橋さんが考えている栽培方法だけではなく、農業の食料生産に対する考えを、私たちの社会が有機的に繋がっている一つの紐帯として考え直す、そしてそれが具体的に結実する日が来てほしいですね。そして、今後も注目していきたいと思います。

舩橋さん今日はありがとうございました。

舩橋

ありがとうございました。

キャンベル

まず環境問題に対して舩橋さんが取り組んでいらっしゃる協生農法ですが、2016年に舩橋さんが中心となって協生農法のマニュアルというものを作られました。

最初に協生農法とは何か、という定義が書かれているのですが、端的には「耕さない、肥料を与えない、農薬を与えない」ということ。基本的に苗と種以外は外から何も持ち込まないわけですね。その前提になっているのは生態系というものを多様性高く作り上げること。こちらを知った上でお話を進めた方が良いかと思いますので、協生農法がどういったものか、もう少し具体的に教えて頂けますでしょうか。